.jpg)

|

年末の恒例行事の「注連縄づくり」のご紹介です。

注連縄は、神事の神聖・清浄な場所と、下界とを区別し、ケガレなどの災禍の進入を防ぐために張る縄です。注連縄を張り巡らした場所は、神聖で不可侵な場所とされます。(古代には、「しめ縄を」を「尻久米縄(しりくめなわ)」といい、「くめ」とは「出す」の意味で、藁(わら)の尻を久米おいて(出して)垂らした縄なので、こう呼ばれたそうです。) |

.jpg) HPづくりでお世話になっている 先輩や友人がビデオ撮影を引き受けてく れブログに載せてくれたり、写真の提供 をしてくれました。 |

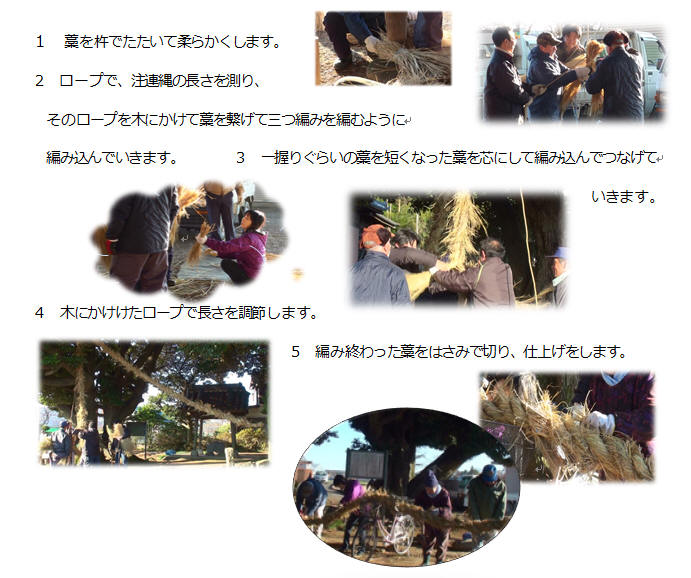

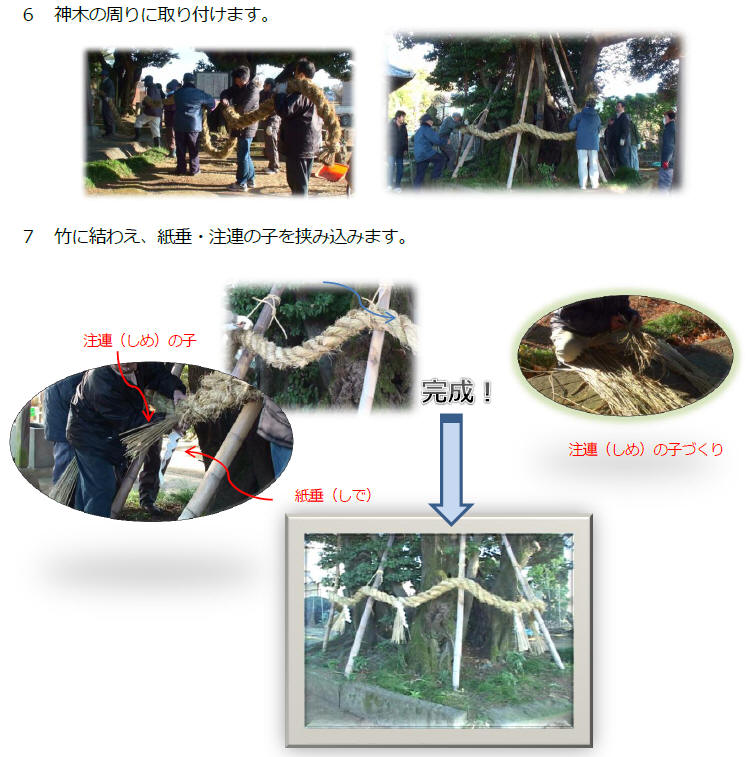

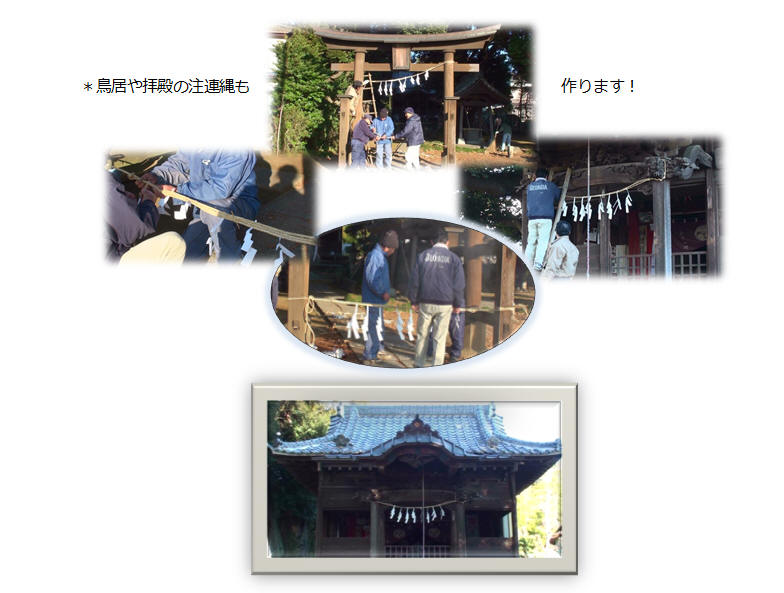

| ≪ご神木の注連縄づくり≫ | |

|

|

|

|

これで、お正月を迎える準備が整います。

これで、お正月を迎える準備が整います。 |

|

|

|

|

| ページトップへ |