|

|

行事名

(目的・内容) |

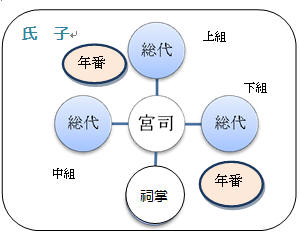

氏子の役割・参加 |

我が家の役割(祠掌) |

|

1月 |

年初め

|

初詣

年番 ~ 幟立て

|

�正月3が日は朝夕に燈明を点ける

�神社に朝は雑煮・夜はご飯を供える

(10か所)

�元旦朝は、お神酒・鏡餅を供える

|

|

2月 |

祈年祭(きねんさい)

(今年の五穀の豊穣祈願・生業の発展・国家と国民の安泰を祈る祭り)

常会(役員改選等)

|

宮司・総代参加

氏子全員出席

|

�供物(6品)の用意〜神饌台に並べる

�玉串の準備

�直会(なおらい)の準備

|

|

3月 |

例祭

(れいさい)

(一年に一度のお祭り〜3大祭祀の一つ)

|

氏子全員出席・祝詞、直会

*準備 (清掃・供物の袋づめ・幟だて)

年番〜赤飯の奉納・直会の準備

|

�氏子の数と奉納者のお神札作成

�玉串(榊)・神饌物用意

〜祈年祭に準ずる

宮司が持参した幣帛料を奉納する。

|

|

4月 |

禦(ふせぎ)

(邪悪なものの侵入を防ぐ)

|

氏子全員出席

年番〜四方固め

|

�神札--

氏子の人数分

�四方固めの神札4枚〜用意

�玉串(榊)供物用意

〜(祈年祭に準じる)

�御酒壷にいれる酒1升を用意する

|

|

6月 |

大祓い

|

年番から氏子に配付

|

宮司が氏子分の大祓いを作りに来る

|

|

7月8月 |

1日の禦(ふせぎ)

灯篭初めの行事

地蔵さまの供養

|

~1990年前後に廃止となる。

|

|

11月 |

新嘗祭 (にいなめさい)

新穀感謝祭

(新穀を捧げて神様に感謝の意を表わすお祭り)

|

宮司・氏子総代3名・祠掌出席

総代〜宮司からのお札(天照大神)を

氏子に配付

|

�供物(6品)の用意〜神饌台に並べる

�玉串の準備

�直会(なおらい)の準備

|

|

12 月 |

注

連

飾

り(しめかざり)

(鳥居・神木などの注連を新年に備え新しくする〜藁で編む)

|

氏子全員出席

年番〜12月下旬に各家庭から徴収した年俸を宮司へ持参

・大祓いを氏子に配付

|

≪事前準備≫

宮司〜「紙垂・大祓い・御幣(幣束ヘイソク)」作成

≪当日≫

�「杵」を2本用意

〜藁をたたいて柔らかくする

�お茶・茶菓子の用意

�大祓いを年番に渡す

12月31日⇒

初詣のため、拝殿を開ける

|

|

毎月 |

神社掃除 |

氏子3人ずつ交代で実施

夏期:全員で実施 |

拝殿を開ける

お茶・お茶菓子の用意の用意 |

|