神道は、仏教・キリスト教・イスラム教のような経典もなく、口伝という形で語り継がれているにすぎません。八百万の神さまは、様々な歴史の変遷の中で外来宗教などの影響を受け、神仏習合や分離などの多様な形をとりながら今日に至っています。そうした日本人として知っておきたい神社の基本的なことや、神社のあれこれ雑学的なことを紹介します。

(1)起源

神社は、神の「社(やしろ)」、神さまが住む建物と考えられているが、古来より現在のようなものではなかった(現在でも本殿のない神社もある)。昔、神は、高い山や、高い常緑樹・大木、巨大な岩に宿ると考えられ、そうした場所は聖域であり、「禁足地」として人の立ち入りを禁止していた。お祭りなどの時には、神さまをお迎えして神さまが降臨する臨時の祭壇を設け、祭りが終わると神さまをお送りし、その都度祭壇を撤去していた。

そのように祭壇を風雨から守るために設けていた仮の施設が、次第に常設されるようになり、今日のような社殿になったと言われている。

(2)祭神

神社の祭神は実に多彩である。神話・伝説の神や、天皇、偉大な業績を残した武人・文人を神格化し祀られている。個々の神さまによって、由来や、祀られ方(稲荷様、八幡様、天神様などの分霊や勧請)、性格(荒魂・和魂)や、はたらき(霊力・神徳)など、それぞれに特徴を持っている。土地に土着の神々(氏神様)を祀っている神社も多い。

(3)社格

今、日本で「神宮」の呼称がある神社は24宮あるが、天照大神を祀る伊勢神宮は別格で、神社の頂点にある。他の神宮は、様々な理由で神社から昇格したと考えられるが、神宮には、天皇や天神を祀る神社に多く、御殿が必ず存在している。

「大社」は、古来は、大国主神を祀る出雲大社のみだったが、戦後、伏見稲荷・春日等全国に多くの分社を持つ有力な神社の総本社が「大社」を名のるようになった。

神社で言えば、平安時代に編纂された「延喜式神名帳」に載っている2861社は「式内社」と呼ばれ、朝廷から幣帛がでる「官幣社」と国司からでる「国弊社」に分けられた。その時代から現存していても神名帳に記載されていない神社は「式外社」と言われた。

地方では一宮、二宮が定められ、総社の制もでき、当時、国司が神社を参詣する順番になっていたという。

明治維新の後の近代社格制度では、神祇官管轄の「官社」と地方官管轄の「諸社」に分けられ、幣帛料の供進等の待遇が社格によって違っていた。日本の神社のほとんどは村の鎮守さまである「村社」「無格社」である。

戦後はこの社格制度も廃止された。

今、日本の神社の総数は10万とも11万(神社本庁管轄の神社は、約8万を超える)とも言われている。現代では神社の格式は存在しないが、古代以降の制度上の呼称等で社格のような神社の格付けは残っている。今日、神社は法律的には、祭神を奉る社殿があり、祭祀や教化活動を行う宗教法人のことを言う。

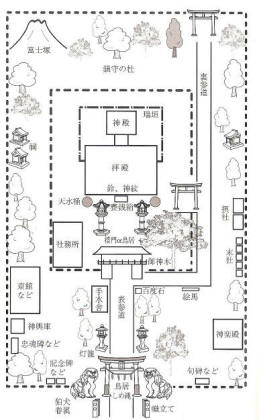

2 神社の基本的な配置

|

(1)鳥居・しめ縄・参道

神社には、人間の住む世界と神の座す神域との境界を仕切る神社の門―鳥居がある。鳥居の起源も様々の説があるが、鳥居の先は聖域とされている。鳥居には、注連(しめ)縄があり、

紙垂(しで)や「注連の子」が掛けられている。

注連縄も鳥居と同じ役割ではあるが、穢れを祓い、そこから先に邪悪なものが入り込まないよう、張られるものである。鳥居から拝殿・本殿まで行く道が参道である。

(2)灯篭・狛犬・眷属(けんぞく)

参道や拝殿の前に左右一対ある狛犬は邪を除け、神前守護の意味がある。起源はエジプトやインドのライオン。日本へは朝鮮半島を経て「獅子と狛犬」の一対として伝わったため「高麗犬」とも書く。狛犬は、外的の進入を防ぐ魔除けの霊獣であるが、稲荷のキツネなどは、

「神の使い」とされ、「眷属」と呼ばれる。熊野大社のカラス、八幡宮のハト、春日大社のシカ、愛宕神社のイノシシなどである |

**神社の基本的な配置** |

灯篭は、本来は献灯や常夜灯として利用されていたが、現在は殆ど参道の装飾のような存在になっている。当初は寺院で用いられていたものが神仏習合で神社にも置かれるようになった。

(3)手水舎(ちょうずや)

参拝の前に手を洗い、口をすすいで身を清めるためにある。4本の柱に、屋根だけの吹き抜けの建物のなかに水が漏れ流れる水盤が置かれ、水を汲む柄杓が備えられている。

(4)社務所・神楽殿・絵馬堂

社務所は神社の事務を取り扱うところで、お守り・おみくじ・絵馬等も置いてあり、希望者に授与してくれる。神楽殿は、大祭の時に神楽を舞うための建物である。絵馬堂は、絵馬殿などとも呼ばれ、奉納された絵馬を掲げてあるところである。

(5)本殿(神殿)・拝殿

参道が終わったところに拝殿があり、ここで参拝やお祓いを行う。真上に鈴緒と言う長い紐と大きな鈴があり、正面には賽銭箱が置かれている。その奥の本殿に祭神が祀られている。鈴は、魔よけ・罪や穢れを祓い清める霊力、神を招来する力、参拝にきましたという合図の意味がある。賽銭は、神にささげる供物の一種でお米などから次第に金銭になり、投げ入れることで自分の罪や穢れや災厄を祓い除いてほしいという意味がある。

上へ (ページ上段に戻ります)